写 Zine 的好处

🎶 爱的对白 - 椅子乐队 The Chairs

Hi,这是 Zine 的第 42 期,隔了好久才终于发出来了。

隔了这么久,是因为积攒了很多没看的内容,我想看完了再发,不然 Zine 会有点单薄;在这个期间我也在折腾博客、写了一些别的内容,所以也没太多时间来写 Zine。

我觉得如果写周刊,保持周更是蛮重要的。保持更新频率,容易让人发现你、熟悉你,或许还有个人在每周固定的时候等着你。周更也很有压力,如果断更了,可能会辜负读者的期待。我在 Zine#38 已经提前叠甲了,所以我就放心大胆地鸽了很久。

へ(゜∇、°)へ

说实话,我很佩服周更的作者,尤其是周刊内容量大的,这其中的工作量在我看来是不小的。1我也希望我能保持更新频率,但目前对我而言并不容易。

尽管如此,我觉得 Zine 还是给我带来了好处。

Zine 在很大程度促进了我更新博客内容。从写第一篇 Zine 到现在,我总共写了 86 篇内容,而在那之前,我只写了 25 篇。 Zine 大多数的工作是整理信息,不需要写太多自己的话,所以写起来会相对轻松;而当你分享的内容收到一些好的反馈,又会进一步鼓励你继续写;整理信息过程中会接触到很多东西,拓宽视野的同时,也很可能孕育一些想法,催生出一篇文章。

Zine 也是我的一份笔记。自己整理过的信息多少会有些印象,在需要时快速检索一下,往往能找到一些有用的东西。例如前阵子我在折腾首页的样式,就找到了 Zine#14::Responsive TOC leader lines with CSS,用里面的方法实现了引导线的样式。

如果你不知道写什么,不妨写写周刊。记录生活也好,分享信息也好,开始了,或许就会给你带来动力。

这期内容比较多,泡杯咖啡,听听推荐的歌,慢慢看啦~

不定期再会 。:.゚ヽ(*´∀`)ノ゚.:。

News | Article

Evaluating Resources and Misinformation | Kaitlyn Van Kampen

文章分享了 SIFT 方法,用于分辨虚假信息,在你想分享一些信息之前,你应该先判断可信度。

S - Stop

在阅读或者分享前,先停下来,应用其它三个方法,验证其可信度。

请注意您对文章标题或信息的情绪反应。标题通常旨在吸引点击,并通过引起读者强烈的情绪反应来实现这一目的。

I - Investigate the Source

花点时间了解一下作者的背景和信息的来源。

可以利用 横向阅读 (Reading Laterally) 的技巧和 hovering。

不要只看网站上的「关于我们」部分,还要看看其他可信来源对该来源的评价。

你可以使用 Google 或 Wikipedia 来调查该来源。

F - Find Better Coverage

还是利用横向阅读的技巧,寻找更多的相关信息、报道,做进一步的佐证,看看你是否能找到其他来源来证实相同的信息或对其提出异议。

必要时借助事实核查机构(Fact Checker),例如 FactCheck.org。

T - Trace Claims, Quotes, and Media to their Original Context

追溯主张、引文和媒体的原始语境。如果存在引用,应该去看看引用的原文,看看有没有曲解、夸大或者断章取义。

这点我有体会,我常看 科技爱好者周刊,其中有一个部分是「言论」,我以为是直接引用的,但其实是经过了作者加工的,有时会比原文更具吸引力,但可能和原文表达的含义会有些出入。2

所以后面我一般都会去看看原文链接。

我在 Zine 中分享的内容也是,或多或少会和原文表达的含义有差异,对于感兴趣的内容,我建议你也翻翻原文。

How to Surf the Web in 2025, and Why You Should | raptitude.com

作者推荐你进行「网上冲浪」⸺ 以一个网站作为起点,通过超链接不断探索,发现自己感兴趣的东西。

作者还分享了 3 条网上冲浪规则:

- 从一个有大量外部链接的独立网站开始3

避免打开多个浏览器标签页

过去,网页浏览器没有标签页。你必须下定决心,直接跳到下一个地方。如果你不喜欢,随时可以返回,但你确实需要离开当前页面才能看到另一个。这是刺激的一部分,它让你的思维能够完全从一个空间的思想切换到另一个空间,而不是将注意力分散到越来越多的网站上,却无法完全投入到任何一个网站中。

- 当你进入一个封闭系统时,请离开

摘录

我说的「网上冲浪」不只是指上网。我的意思是,仅仅通过点击超链接,从一个页面跳到另一个页面来探索互联网,没有明确的目的地,除了那个奇妙的、尚未被发现的网站,当你找到它时,它会让你惊叹不已,让你着迷,那个网站会让你觉得它一直在等你,你永远也看不够。

要冲浪,你必须从一个带有外部链接的普通网站开始,避开所有算法驱动的通道 (Reddit, YouTube, X, 任何应用程序),这些通道引导着当今大部分的互联网流量。你还必须使用一台真正的电脑,而不是手机。如果你最终进入了社交媒体,那你就不是在冲浪了。

年轻的读者可能甚至不知道,互联网曾经完全由网站组成,由人类创建,仅通过超链接连接。超链接充当路标,由其他人手工放置,旨在引导同行者前往他们原本不会知道的独特地点。没有公司拥有的通道,只有许多从每个空地分叉出来的路径,这些路径由这些手工制作的标志标记,召唤你继续前往荒野中的某个其他地方。

20 世纪 90 年代末到 21 世纪初的互联网,与今天的互联网相比,提供了截然不同的感官和情感体验。稍微换个比喻,旧时的网络就像一个由无数相连、装饰各异的公寓组成的无尽城市,人们通过墙壁上的小滑道和传送门穿梭其中。每一个传送门都将你直接送往另一个古怪的空间,由另一个古怪的人物建造,每个空间又都有自己的一系列滑道向外辐射。

在这种结构中冲浪,其特点是充满了惊奇和丰富感。下一个传送门后面可能就是你从未见过的事物。你穿梭于宇宙之中,发现着你甚至不知道存在的事物,⸺ 而宇宙也随之不断扩张。

The evolution of five of Adobe’s iconic icons | Adobe Design

文章分享了 Abobe 5 个常用图标的演变,虽然只是一个很小的图标,但也有很多讲究的地方。

摘录

图标可能很小,但其影响力却巨大。它们将意义、记忆和隐喻浓缩在几个像素之中。随着我们的工具、用户和平台不断发展,引导它们的图标也在不断演变。这五个图标向我们展示了设计绝非一成不变。它是一个活生生的过程,包括倾听、测试、完善,有时还会回归到一直以来行之有效的方法。

[…]

每个图标背后都有一支设计师团队,他们回答着能开启理解之门的问题:这行得通吗?它清晰吗?它是否尊重用户?它是否面向未来?这些问题背后是对让工具变得直观、包容和神奇的承诺。所以,下次当你点击一个图标时,花点时间欣赏一下这个能说明一切的小图像吧。

接手,而不是「接锅」 | So!azy

工作上可能会遇到一些人,他们对自己的要求不高,做出来有问题,上头让你来接手,此时会觉得心里不平衡,凭什么别人做不好要帮他擦屁股呢。

还有的人可能说的时候义正言辞,龙飞凤舞,而实际做事就各种推托,当你吭哧吭哧干活,看到这样的人也会心里不平衡。

有时管理层也不作为,任由这些人的存在,心里也不平衡。

归根到底是有一种不公的感觉吧。

虽然知道应该专注于自己,减少对这些人的关注,不要浪费心力在这上面,但难免会有一些合作,又总会激发出心里的不平衡。

如果跟着摆烂,就变成自己讨厌的人了,我觉得也是不可取的。

所谓「眼不见为净」,要么让这些人远离自己,但作为普通牛马可能没有这样的权力;要么自己远离,去找和自己一样的人。

你也许不知道的海盗电台 | 枫林灯语

文章分享了「海盗电台」的历史和相关技术。

「海盗电台」是指那些未经许可而建立的广播电台。

这些「海盗电台」挺浪漫的,广播一些自己喜欢的东西, 也不知道有没有人收听到,只是孤独地发射着自己的讯号。

某种程度上,个人博客也是如此吧。

Which colours dominate movie posters and why? | Stephen Follows

文章分析了电影海报的颜色使用,感兴趣可以看看。

- 橙色 - 以一种不令人担忧的方式吸引你的注意力,它散发着温暖,并增强了人的存在感。

- 红色 - 它传达着一个可以走向相反方向的双重信息 ⸺ 一方面是爱与激情,另一方面是危险与侵略。

- 白色 - 它可以是温暖而充满希望的,也可以是冰冷而孤立的,这取决于它周围的颜色。它能创造空间,消除干扰,使主题突出。

- 蓝色 - 平静、沉着。

- 棕色 - 粗粝、泥土和颗粒感。

- 绿色 - 家园或地狱。

- 紫色 - 它很少主导调色板,但一旦主导,就预示着某种非主流的存在。

- 粉色 - 高调亮相,引人注目

Read to Forget | Mo's Blog

我记得同事们会高亮大段文字,有时甚至高达 40%。这对我来说毫无意义。考虑到引人入胜的作品数量之多以及我们有限的时间,我们只能阅读一篇文章一次。所以,我阅读是为了遗忘。当我开始阅读时,我已准备好遗忘眼前 98% 的内容。对于大多数文本,我只想要两样东西:首先,我希望它能微妙地改变我的思维,这是一个渐进式的更新,使我朝着一个更完善的世界模型迈进。其次,我希望从中提取一些关键信息,以便日后写作时使用。例如,如果我遇到一篇论文中写得很好的方法论部分,我就会保存下来。阅读应该激发我的思考并产生新的想法。

不禁让我反思我自己,我阅读文章时很喜欢做摘录...

不禁让我反思我自己,我阅读文章时很喜欢做摘录。

很多时候我收藏了很多文章,记录了不少笔记,但却很少回头看,既然如此,是不是没有记的必要?

我想记录它们,是觉得或许有一天我会用上,怕错过了,怕找不到了。

有些笔记还是有价值的,例如我收藏了一些好的内容,当我想给别人分享的时候可以快速地找到;5一些我碰到的问题,花了不少时间解决,我也会记录下来,当下次碰到的时候我可以快速找到参考。6

最早记笔记是用有道笔记,当时需要创建文件,归类到不同目录,很多时候记录完也不会看,而且要思考怎么归类,怎么放,有些麻烦,也没那么愿意记录。

后来用 Emacs,知道了 org-roam,笔记都在一个目录下,不用管怎么分类,只需要创建,记录,方便了很多。它还支持双向链接,提供 org-roam-ui 可视化链接之间的连接关系,有段时间很喜欢往里面记笔记,创建笔记之间的连接。但是这些笔记翻看的次数其实也不多,而且很多笔记仅仅是记录一些链接、一些摘录,比较少二次加工成自己理解后的文字。唯一有点用处的,就是当我需要找某方面的内容时,我可以先搜索一遍我的笔记,看看有没有记录相关内容。这时我才会翻看一下这些笔记,或者更新这些笔记。

再后来从 org-roam 切换到了 denote,大体上和 org-roam 差不多,只是它更简洁一些,我喜欢它的设计哲学。 denote 实际更像是一个命名系统,给任意类型的文件统一的命名,然后就可以给予统一的命名做很多方便的操作。 denote 相比 org-roam 还多了标签系统,创建笔记需要输入文件名和一些 tag,我的做法就是把脑子里最容易想到的标题和 tag 写进去,这样我以后要找也会很容易回忆起来。

再看 Zine,它其实和笔记也差不多,也是各种链接和大量的摘录。我摘录的原因:

- 我觉得这段话触动我,写得优美或有点道理;

- 方便我回忆文章内容;

- 给读者参考,或许这段话也触动了他,会让他想去读一下原文。

但说实话,摘录挺花时间的,我也不会反复地看,当我摘录完后,它基本就完成它的使命了。只有在将来某天我想到它时,会回来搜索一下,这个时候或许会引用一下。

记笔记有种稍后阅读的感觉,是觉得某些内容有用,但又不想马上花时间总结、思考、内化成自己的东西,又不想错过,于是就找个地方先记录着,想着或许晚点再看。至于这个「晚点」是什么时候就不知道了。

要想让笔记系统有用,除了记录,还需要定期去整理,去关联笔记,删除没用的内容,重写成自己的语言。这是一件挺花时间的事情,或许在整理的过程中,会有一些新的发现?不过我是缺失了这一步的,我只是记录,用到的时候才会去更新。

其实我只是想回答自己一个问题:我到底还要不要记笔记,做摘录?

我想我会继续做,因为它多少还是对我有用。我想做笔记某种程度也是为了忘记,不想用脑子记住那么多信息,所以记录在一个笔记中,想得起来就翻看、更新,想不起来就积灰或者有空整理删掉。

或许是看了文章后,我对号入座了,所以想为自己辩解一下,所以长篇大论了。7作者也会做笔记,只是做得比较少;有的人标记内容,做笔记,也不一定是为了记住什么,正如《如何阅读一本书》里写的,一边读一边在书上做笔记,有助于读者理解作者想表达的内容。不过我也认同作者的一些观点,人的时间是有限的,如果总想着什么都记下来,那得多累呀,有的内容也不值得记录。「阅读是为了遗忘」,不必要求自己记住什么,阅读起来或许能轻松点。

Cool Bit

Floor796

Floor796 is an animated scene showing the lives of characters from various works on the 796th floor of a huge space station.

90's Cursor Effects

I'd like to take the web back a little bit, into the wonderful days where knowing how to get your little mouse arrow to dance and sway was the most of your worries.

早期 web 上的指针样式,好玩,我在这期 zine 里加上了这个效果。

喜欢的设计分享

- void(0) void(0) 首页的滚动动画蛮有趣的,四个 projects 叠加在一起,变成了 misson。

- Adam Stoddard 一个设计得不错的个人博客。

Tutorial | Resource

Choosing typeface | Imperavi

一篇很棒的文章,告诉你应该如何选择字体。

主要从几个方面考虑:

- 可读性

- 使用场景

- 是否需要支持多种风格,如加粗、斜体等

- 性能

- 预算,选择开源免费字体还是付费字体

How to write a good design document | Grant Slatton

一些写好设计文档的建议。

摘录

目标

将设计文档视为数学证明。证明的目的是说服读者定理成立。设计文档的目的是说服读者在给定情况下设计是最佳的。

最需要说服的人是作者。撰写设计文档的过程有助于将模糊的直觉转化为严谨的逻辑。写作会揭示你的思考有多么草率(而代码最终会揭示你的写作有多么草率)。

组织

良好的设计文档组织与代码组织同样重要。你可能对代码组织有自己的看法。你可能用过「意大利面条代码」这个词来形容组织混乱的代码。大多数程序员在没有大量练习的情况下,写出的设计文档也像「意大利面条」一样杂乱无章。

[…]

但一份完美的文档应写得让读者毫无惊讶。读者应该觉得每一句话都自然而然地衔接前文。他们读完你的文档后会想,「这完全很简单,我们当初为什么还需要开这个会呢?」。

这让许多追求自我表现的工程师感到失望。优秀的工程师常常希望别人能意识到他们有多聪明。

但一份好的文档会以一种方式阐述问题和思维模型,使得经过数周艰苦思考才发明出的解决方案,在文档呈现时对读者来说是清晰明了的。

这也需要对阅读你文档的人的思维有一个良好的模型。你文档的目标是将他们的思维从当前状态带到一个新的状态,在那个状态中他们相信你的设计是好的。

你应该预见到每一个可能的反对意见,并预先展示为什么这些反对意见是无效的,这样读者甚至不会想到提出这些反对。

许多工程师未能准确把握读者思维的起始状态,因此未能将他们引导到目标状态。

编辑

一旦你将信息整理并正确排布好,下一步就是编辑内容长度。删除所有可以删除的词语。这样做是因为读者的注意力是稀缺资源。

除非你是一个异常简洁的写作者,否则你几乎总能在不牺牲信息的情况下,从初稿中削减大约 30% 的长度。

提高编辑能力最简单的方法是拿着红笔审阅别人的文档,划掉不必要的词语。你会发现很多。这比批评别人更容易。

一旦你锻炼出了这种能力,就可以把这把武器用在自己身上。将想法浓缩到 280 字符的推文限制内,也是一个出乎意料的好练习。

数量

大量练习是无可替代的。我很感激曾在 AWS 工作,那里有一种独特的文档写作文化。我在那里写的第一批文档非常糟糕,但写了几百篇后,我愿意相信它们已经相当不错了。

具体建议

使用短段落

你应该把你的文档看作是一系列相互关联的要点。

[…]

每个项目符号都应成为一个可以用一句话总结的段落。它不必是一句话 ⸺ 你可以在必要时详细说明。但读者一旦读完,应该能够在脑海中将其压缩成一句话。

这与编辑的理念有关,即读者的注意力是一种稀缺资源。读者在短期记忆中能处理的信息是有限的。采用「每段一个观点」的写作风格,可以让读者压缩段落内容,从而消耗更少的这种稀缺资源。

使用附录

如果文档中有某个数字是复杂计算或模拟的结果,不要将其直接写在正文中。可以使用脚注。

然后,在附录中更详细地描述该模拟。附录不应是理解文档主要结论的必要内容。它只是供好奇的读者在需要时核查你的工作。

Code Related

Accurate text lengths with `Intl.Segmenter` API | Sangeeth Sudheer

以前在研究 Emoji 正则匹配 时,我了解到像是 Emoji,它是有多个 UTF-16 code unit 组成的。如果执行 "🎶".length ,你得到的是 2。有的 Emoji 甚至可能是 5,11 等,取决于 Emoji 是怎么组成的。

但对于人来说,它只是 1个 Emoji,长度上应该按 1 计算。

例如,聊天对话框限制了输入长度 100,如果使用 String#length 去计算长度的话,用户输入几个 Emoji 可能就占据了很多长度,导致能够输入的内容会很少。而使用 Intl.Segmenter,可以把 Emoji 当作是一个整体的字符,按 1个 长度统计,在这种场景下或许有用。

"🎶".length; // 2 function realLength(text) { return Array.from( new Intl.Segmenter( "en", { granularity: "grapheme" } ).segment(text) ).length; } realLength("🎶") // 1

Pragmatism in Programming Proverbs | gingerBill

一篇谚语风格的关于编程实用主义的文章。

摘录

- Reality is part of your problem

- The hardest thing about programming is understanding the problem you are trying to solve

- Once you go generic, you lose information about the specific

- Do not worry about the implementation of a program most of the time. If you understand the purpose, function, and usage of your problem, the implementation will usually be trivial

- You cannot become good at programming without practice, experimentation, and failure

- Do not be afraid to try to new tools, but look for tools that have proven themselves to be useful

- Most “best practices” rarely have any evidence to back up their claims, especially about being the best

- Clear is better than clever

- Be kind to your future self

- Copying is usually better than dependency

- Errors are nothing special, treat them like every other bit of code

- As a program scales in size, so do the problems

- Knowing whether or not something is useful requires skin in the game in order to get feedback

- You cannot teach virtue, you can only learn it. Look towards virtuous programmers for wisdom, and ask about their ideas on virtue.

- Bodging is doing a job out of necessity using whatever tools and materials come to hand and which, whilst not necessarily elegant, is nevertheless serviceable.

- Most people think they are being pragmatic when programming, however they are usually bodging it.

- Bodging has a huge cost to it and should be not be relied upon.

- A great many people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices.

- Most ideas come from previous ideas.

- Fancy algorithms are slow when N is small, and N is usually small.

Everything I know about good API design | Sean Goedecke

一些关于 API 设计的建议,我觉得作者的建议都挺中肯的。

作者的总结

- API 难以构建,因为它们缺乏灵活性,但又必须易于采用

- API 维护者的首要职责是 不要破坏用户空间。永远不要对公共 API 进行破坏性更改。

- 对 API 进行版本控制可以让你进行更改,但会带来显著的实现和采用障碍。

- 如果你的产品足够有价值,那么你的 API 设计得好不好其实并不重要,人们无论如何都会使用它。

- 如果你的产品设计得足够糟糕,那么无论你多么精心设计你的 API,它都可能很烂。

- 你的 API 应该支持简单的 API 密钥进行身份验证,因为你的许多用户不会是专业的工程师。

- 执行操作(特别是支付等高风险操作)的请求应包含某种幂等性密钥,以确保重试安全。

- 你的 API 将永远是事故的源头。确保你设置了速率限制和熔断机制。

- 对可能非常大的数据集使用基于游标的分页。

- 将开销大的字段设为可选且默认关闭,但我认为 GraphQL 有点大材小用。

- 内部 API 在某些方面有所不同(因为你的消费者群体非常不同)。

AI related

Every Reason Why I Hate AI and You Should Too | Marcus Hutchins

作者一篇很长的文章,讲诉他为什么讨厌 AI,他认为:

- LLM 不是真正的在思考,不是通往 AGI 的路

- LLM 可能快要到达瓶颈,主要是可以用来训练的优质内容会越来越少

- LLM 会导致认知退化

对于人们可能被 LLM 取代、以及人们产生的错失恐惧症 (FOMO, Fear of missing out) 作者也有一些自己的看法。

摘录

当所有这些大型科技公司几乎每天都发布关于人工智能的惊人声明时,你就会开始被问到「那么,我们正在为人工智能做些什么准备?」正确答案当然是什么都不做。除非你有数百亿美元来构建和训练你自己的 AI 模型,否则你基本上只是某个大型科技公司昂贵订阅服务的未来客户。

对我而言,真正的推理和模式匹配之间一个明显的区别在于,当你无法获取新信息时会发生什么。

有一点我已非常清楚,那就是与 Blockchain、BigData、Cloud 和 NFT 类似, LLM 领域的大部分活动都源于恐惧。

这种恐惧本身是完全合理的。在我整个职业生涯中,从未见过如此残酷的就业市场。以前,两位数百分比的裁员通常只发生在重大经济危机或破产时。现在,这只是利润丰厚的科技公司一时兴起、似乎毫无理由地做出的举动。

[…]

这种恐惧在很大程度上因人们将大规模裁员和就业机会匮乏归咎于 AI 替代而加剧。事实并非如此,但其经济学原理极其复杂,需要另辟一文。然而,重要的是人们相信这是真的,而科技公司也乐于利用这些叙事来炒作他们的 AI 产品。

但恐惧会让人做出不理智的行为,而这正是目前推动人工智能普及的主要动力。

我发现科技领域最常见的谬误之一是「抢占先机」或「先行者优势」能带来回报。这似乎从未与现实相符。当一项新技术出现时,它充满了需要解决的缺陷。其用例不明确,技术的生存能力也不明确,这需要大量的试错。

但人们仍然相信抢占先机是有益的。我怀疑这是因为你只听说过少数几家公司因及早采用新技术而获得成功,而不是成千上万家在此过程中失败的公司。我认为,迟到比早到成功的公司要多得多。它们可以分析其他公司哪里出了错。它们可以寻找市场空白。它们可以在现有成果的基础上进行建设。在我看来,蒙着眼睛闯入雷区根本不是一个好的商业模式。但许多人似乎认为它是,至少当你称之为「人工智能」(AI, Artificial Intelligence) 时。

大型语言模型 (LLM) 本质上劫持了人类大脑的奖励系统。通过让人们快速总结和操纵他人的工作, LLM 的使用给人一种与亲力亲为完成工作相同的成就感,但却无需付出任何艰辛努力。

大脑天生就对即时满足感非常脆弱,这也是毒品成瘾机制的一部分。当成就感与完成任务相关联时,完成任务所需时间越短,多巴胺带来的快感就越频繁。模拟游戏常常利用这一点,通过再现现实世界的任务,但以一种所需努力少得多的方式来完成。

LLMs aren’t world models | Yossi Kreinin

LLM 式的语言处理绝对是人类智能运作方式的一部分 ⸺ 也是人类愚蠢运作方式的一部分。

我同意 Edsger W. Dijkstra 的观点,「机器能思考吗?」和「潜艇能游泳吗?」都是糟糕的问题,我讨厌人们说神经网络「像大脑一样工作」等等。

但我禁不住觉得 LLMs (Large Language Models) 就像一面镜子,映照出像我这样的人是如何思考的 ⸺ 而我不喜欢我在那面镜子里看到的东西。

通过猜测接下来要说什么词来「思考」,这基于我们以前听过的词,可能确实有助于找到一个好主意 ⸺ 但这也是无知者如何在工作会议中蒙混过关的方式,也是人们如何认为自己懂了其实不懂的东西的方式,以及他们如何内化最愚蠢观念的方式。

我开始认为,在当今环境下,高认知技能实际上是导致愚蠢的风险因素,而学习词语却不学习它们所指事物的模型是问题的一大症结。

Tool | Library

KOReader

一款电子书阅读器应用程序,支持 PDF、DjVu、EPUB、FB2 等多种格式,可在 Cervantes、Kindle、Kobo、PocketBook 和安卓设备上运行。

Plausible

Google Analytics 替代方案,开源,更注重用户隐私,入门版本 $9/month。

如果需要集成分析服务可以考虑一下它,毕竟更尊重用户隐私,不过我这博客估计也没几个人看,一个月 $9 的价格还是劝退我了。

色盲测试

和医院看得小册子差不多,有几个图案我硬是看不出来数字,还以为我也有色盲,答完之后,原来是真的没有数字。

网站看起来像是用 AI 生成的。

Mediabunny

A JavaScript library for reading, writing, and converting video and audio files. Directly in the browser, and faster than anybunny else.

Splide

Splide is a lightweight, flexible and accessible slider/carousel written in TypeScript. No dependencies, no Lighthouse errors.

一个不错的轮播组件。

一些话 | 摘抄

磁带机往事 | 槽边往事

中年人是因为怀旧。你去问他们,他们有的人是怀念老歌,有的人是怀念这个歌曲做背景的青春,有的人会干脆说怀念那种温暖而模糊的声音。我觉得这些因素都有,但也不全。人们喜欢音乐,重播老歌,原因是音乐声和特定的回忆牢固绑定,音乐声响起,回忆也就慢慢泛滥成灾。而在那些回忆上的暖色,应该有很大一部分是来自人们之间曾经有过的亲密关系,那些再也没有重来的一起听音乐的无忧无虑日子,以及那种可以安安静静听一下午磁带,毫无焦虑毫无烦恼的心。

最了不起的个人能力 | 槽边往事

任何别的能力都不需要,大多数人的问题是只能做到一半,就是「想到了」的这一半,然后就一个拐弯,走上「想太多」的那条岔道。而在这条岔道的终点,无一例外地写着「做不到」、「没意义」、「不可行」标语。只有极少数人拥有完整的一句话,拥有随即「动手做」的那后半截。

胜利空降 | 槽边往事

最后也可能和个性有关系。就是「还有半杯水」和「只剩半杯水」的那个段子,一个人的心决定他能看到什么,他看到什么决定了他会有怎样的心情。同样是苏东坡蹲在地上小火慢煨红烧肉这件事,一种心看到之后会立即很难过,忍不住去想苏东坡从中枢被驱逐,流放到黄州这种边鄙穷苦之地,甚至只能吃人们根本看不上的低贱猪肉。

而另一种心看到之后只会大喊一声:「靠! 做红烧肉呢?!你让让,我帮你打扇,一会儿分我几块,顺带教教我怎么做。」至于说这人是帝都大学士还是地方团练,是四川口音还是官话发音,是居家过幸福生活还是流放时苦中作乐,以及猪肉是贵是贱,吃猪肉别人看了是赞美还是鄙夷,都不重要。红烧肉才重要,会做红烧肉才最重要,愿意做红烧肉能够放下一切欣赏红烧的心才只为至为重要。

For people who don’t care that much | Seth's Blog

[…]

受欢迎的产品和服务之所以成功,是因为它们普通、可靠、方便、便宜,或者仅仅是市场上的老牌产品 (incumbents)。

因此,就出现了分岔路:如果你正在创造一些非凡、令人难忘且重要的东西,那么恰恰是由于这些原因,你将无法吸引大众。

[…]

如果你想打造一个大众品牌,那就投资于便利性和普遍性。

如果你想与众不同、令人难忘,并值得粉丝们付出忠诚和投入,那就不要去追逐那些不太在意的人。

要么你创造出成本更高但价值远超成本的产品 ⸺ 要么你追求便利、普及和低价。

Moving without traveling | Seth's Blog

移动是身体上的,旅行是情感上的旅程。

移动带我们从一个地方到另一个地方,从一份工作到另一份工作,从一种境况到另一种境况。

但如果我们试图将自己与旅行的情感劳动隔离开来,我们就会在自己的体验周围筑起一个茧 (cacoon),一无所获。

一旦我们选择去看清眼前真实的一切并去体验它,那么我们就可以随时「旅行」……即使身体不动。

另一种选择是花时间和金钱四处奔波,却从未真正抵达任何地方。

Face it: you're a crazy person | Experimental History

我遇到很多人不喜欢自己的工作,当我问他们更想做什么时,大约 75% 的人会说:「哦,我不知道,我真的很想开一家小咖啡馆。」如果那天我有点调皮,我会问他们一个问题:「你会从哪里进咖啡豆?」

如果这个问题难住了你,这里还有一些后续问题:

- 哪种咖啡杯最好?

- 一台 La Marzocco 意式浓缩咖啡机要多少钱?

- 你的蓝莓松饼是自己烤还是从第三方购买?

- 你的销售点系统想用什么软件?排班呢?

- 如果你的助理经理早上六点给你打电话,说他得了腹泻不能来上班,你该怎么办?

「咖啡豆程序」的意义在于:如果你回答不了这些问题,甚至觉得它们索然无味,那么你就不应该开咖啡店,因为这正是你作为咖啡店老板的日常。你不会慵懒地坐在舒适的椅子里,一边品着拿铁,一边翻阅 《安娜·卡列尼娜》,和你的常客打招呼。你将经营一家出售热豆水的店。

「咖啡豆程序」是一种心理学家称之为「拆解」的方法。

iPhone Air | Hacker News

它搭载了 A19 Pro。 A19 Pro 的 GPU 中内置了矩阵乘法加速功能,相当于英伟达的 Tensor 核心。这将使未来的 Mac 电脑在本地 LLMs 方面极具竞争力。目前,Mac 电脑拥有高内存带宽和高显存容量,但提示处理速度较低。如果给它一个大的上下文,生成第一个 token 将花费很长时间。

如果 M5 系列能获得这种 GPU 升级(我看不出有什么理由不升级),那么本地 LLM 推理的时代就将来临。

在我看来,这是本次苹果发布会最令人兴奋的事情。

分享工程师成长心法 | ManateeLazyCat

我们的人生不过是宇宙中一抹星光,不要太在意结果和对错,重要的是自己的经历和思考。你每次和别人争论的时候,问一下自己,对方是朋友吗?对方是家人吗?不是的话,你把对方说赢了,对方会在乎吗?万一对方是一个无聊的 SB,就是来恶心你的呢?你争辩生气浪费的是谁的时间呢?你浪费了大量时间的原因是为了证明自己,当你放弃证明自己的时候,你就有更多时间浪费在创造产品和取悦自己上,而这两件事情对你人生更幸福。

Be Simple | corrode

好的代码大多是枯燥的,尤其是在生产环境中。简单是显而易见的。简单是可预测的。可预测是好的。

[…]

但如果简洁如此 「更好」 ,为何它不是常态?因为实现简洁很难!它并非自然而然。简洁通常不是第一次尝试,而是最后一次修订。

The Jerry Seinfeld Guide to Writing | David Perell

当编辑阶段开始时[…]我遵循一个三步编辑过程:

结构:整理我的想法是首要任务,因为在创作阶段之后它们会变得一团糟。我使用 岛屿与桥梁 将我的想法整理成逻辑顺序。有时,我会打印出单独的段落,把它们全部扔在地板上,然后手工整理。

清晰度:最终,我希望我的文字清晰到让读者忘记他们正在阅读。因此在这个阶段,我删除任何可能给读者带来障碍的内容。如果一个想法令人困惑,我就重新组织它。如果一个句子令人困惑,我就重写它。如果一个词是不必要的,我就删除它。

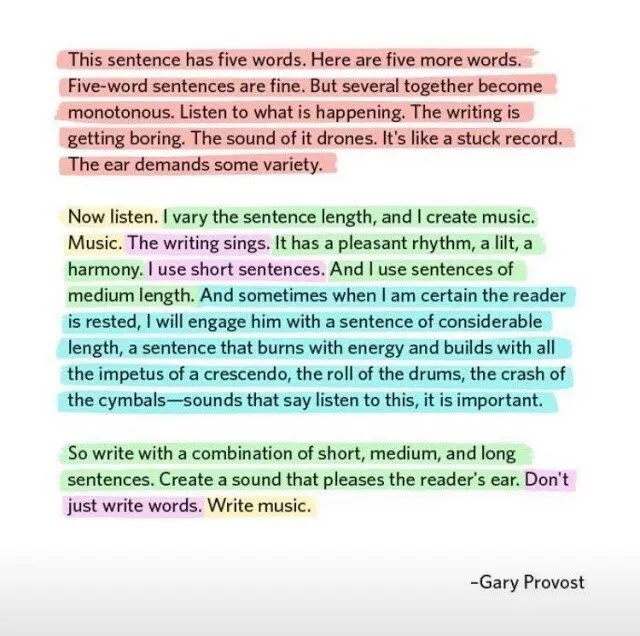

风格:在最后这个阶段,我不会添加新的想法。我不再是生成性的,而是寻找描述我已经想出的想法的完美方式。为此,我 丰富我的词汇,添加生动的细节,并通过改变句子的长度和其中的词语来 赋予我的写作节奏。

Writing Code Is Easy. Reading It Isn’t. | Ibrahim Diallo

写代码很容易。一旦你心中有了解决方案,并且掌握了你喜欢的编程语言的语法,写代码就很容易了。让一个 LLM 为你编写整个函数?那就更容易了。但难的不是写,而是读。难的是将系统的心理模型加载到你脑海中所需的时间。那才是真正的成本所在。

[…]

心智模型是你在阅读代码时构建的东西。它是你对系统如何工作、哪些地方棘手、什么依赖于什么的内部地图。没有它,你只是盯着一行行文本。

[…]

这就像搬到一个新城市。你从公寓楼下开始,在几条街上漫步,留意哪些路通向高速公路,杂货店在哪里,然后你慢慢开始熟悉起来。阅读代码就是这种感觉:你正在构建一张心智地图,这样每次你移动时就不会迷路。

[…]

而且它很慢。阅读代码比编写代码难。难得多。编写代码是向前推进:你正在铺设新的路面。阅读代码意味着追溯别人的脚步,这通常意味着在文件之间跳转、追踪函数调用、推断副作用以及解读未写明的意图。理解一个函数通常意味着查看其他五个文件。只有在完成所有这些之后,你才拥有足够的地图,甚至可以开始。

[…]

阅读不仅仅是逐行查看代码。它还包括阅读文档、代码审查和结对编程。事实上,这些都是加速构建心智模型的解决方案。但即便如此,你仍然需要阅读和理解。你会发现程序员经常想从头重写代码,因为「旧代码太烂了」。真正糟糕的是花时间去阅读和理解它。

[…]

这就是为什么软件开发真正的瓶颈不在于编写,而在于理解。