We Like Lists Because We Don't Want to Die.

——Umberto Eco

Belle Beth Cooper 在自己的文章中极为得意地追溯着清单的历史,并在文章的后半部分试图教导读者如何设计一个更有生产力的任务清单。

她所引用的材料并不新鲜,包括哲学家翁贝托·埃科(Umberto Eco)对于清单的重视和推崇,以及本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)为自己所制定的 13 项美德的清单。由此,她声称清单能够提升我们的幸福感,摆脱拖延症,并提升生产力。1

这大抵是常见的关于「生产力」的陈词滥调罢了。不过,她恰好误会了埃科的意思。即便埃科确实极为喜欢清单,甚至以「清单」为主题为卢浮宫策划了一个展览,但他仍然对于清单保持着某种拒绝。而正是这种拒绝,构成了一种对于所谓「生产力清单」的讽刺。

在接受《明镜周刊》(Der Spiegel)采访时,埃科表示他拒绝了秘书对他藏书进行编目的请求,即便他的书可能已有 5 万本。虽然他在自己的著作《无限的清单》中引用了罗兰·巴特(Roland Barthes)描述自身的清单,但他却拒绝对自己做同样的事情。原因是他对于自己的兴趣和生活的流动性抱有着开放的态度,而拒绝用清单框住自己的生活。2

相比于意外被拉来为「生产力清单」背书的哲学家埃科,那些真正认同任务清单及其方法论能够提升生产力的人们的议论往往更加刺目:「如何使我避免对任务清单产生焦虑?」3而其中的悖谬是,任务清单恰恰是人们用于缓解焦虑的工具。

埃科显然明白清单的意义(而这句话也被 Cooper 错误地引用了):「清单是文化的起源。……文化想要什么?使无限变得可以被理解。它还想创造秩序……作为一个人,如何面对无限?如何试图抓住不可理解的东西?通过清单,通过目录,通过博物馆的收藏,通过百科全书和字典。」4

在这个意义上,任务清单正是人们试图将自己的生活纳入某种秩序的工具。当人面对命运的无常时,他至少还有任务清单可以依凭,即便并没有什么用处。任务清单缓解了人们对于不可理解、不可理喻的生活的恐惧。人们将生活的诸多事宜简化为了一个字数有限、条理清晰的列表。而这个列表便成为了生活秩序的象征物:只要任务清单井井有条,生活便不会向着失控的方向前进。

那么,这样的一个用来缓解焦虑的工具,如何又变成促成焦虑的因素?对于掌控感的追求又如何导向了强烈的失控感?

在这个意义上,《卫报》的专栏作家 Hannah Marriott 在文章的标题中的提问变得耐人寻味:「如何停止使用待办清单毁掉你的生活?」5她指出电子清单的可怕之处,与纸质笔记本不同,电子清单永远不会耗尽空间,以至于一个待办清单最终变成了一个愿望清单。在这个意义上,电子介质显然比纸张更能体现清单的无限性。而清单的无限性,也正是埃科所强调的。

作为待办事项的清单,其无限性的特征可以在两个方面看到。

- 作为静态清单的无限性,人们总希望使用清单将他们所有的事务都组织起来,而这种秩序一旦建立起来,人们就能产生掌控感。

- 作为动态清单的无限性,清单这种形式非常鲜活得体现出了人们总是拥有做不完的事务这一事实。更悲剧性的是,人们或许希望通过加快事务的处理速度来使得清单得以清空,但结果往往是任务越快被处理完,越多的任务就会被重新塞入清单。仿佛看不到清单完成的尽头。

如果你听说过西西弗斯的寓言,显然知道我在说些什么。越快将石头推向山顶,这一过程就会越快被重复一遍。

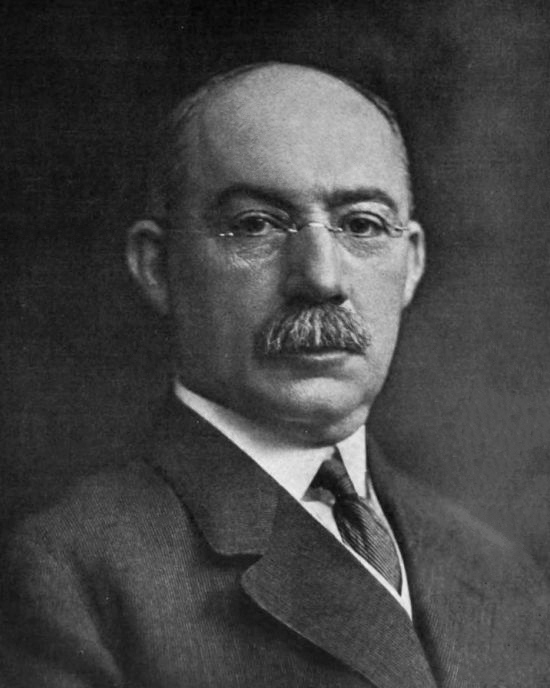

与 Marriott 不同,另一位《卫报》的专栏作者 Oliver Burkeman 则试图指出更为本质的问题。他直接将矛头指向「时间管理」的观念,并指责这种观念是人们愈加忙碌、愈加劳累的源头。6他将这种观念的源头追溯至弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor)。1898 年泰勒将其理念运用于伯利恒钢铁厂。泰勒将其理念命名为「科学管理」(Scientific management),而钢铁工人搬运铁锭效率的提升被其当作是该理念实践的典型案例(泰勒在自己的演讲中也对此有所调侃)。

泰勒或许不像 Burkeman 所指责得那样傲慢,毕竟泰勒是工程师出身,曾经在车间与普通工人一同工作过,并非真的完全不了解工人的实际情况。但我们站在 2022 年的今天回看泰勒所期待的、绝没有效率损失的工人形象,实际正是完全可以机械执行明确指令的机器人。在此基础上,机器人甚至不需要任何所谓「计件工资」的激励,而效率的计算也远比泰勒当时要精确得多。

我们需要进一步考虑为什么机器人比人更适合这些指令。因为这些指令的执行结果是明确的,执行过程是标准化的,执行所需的资源和时间是可以预期和可以计算的。换言之,这些都是我们在开列任务清单时所追求的。只不过在泰勒那里,生产计划与生产执行由不同的人进行分工。而我们所谓的「任务管理」则是由自己制定生产计划,再指望自己如同机器人一样执行。

这时,这个问题更应当反过来进行考虑:你的任务清单越能适应你的工作,你的工作越缺乏不可替代性。

申克·阿伦斯(Sönke Ahrens)在其《如何聪明地做笔记》(How to Take Smart Notes)7中称赞了 GTD 方法对于专注眼前工作的帮助(这种方法也受到了大多数任务清单爱好者的青睐),但是同时也指出这一方法在知识工作上的局限性。阿伦斯指出 GTD 依赖于任务标准化而明确的拆分,但知识工作在最初往往仅有模糊的想法,思路必须在研究过程中才会变得清晰。GTD 所要求的对任务的可预期性并不适用于知识工作,而知识工作需要一个更具有开放性的组织方式。

如果我们将阿伦斯的发现进一步扩展,就会发现那些对于个人越具有挑战性和越不可预期的任务,往往就越不容易纳入类似于 GTD 的任务清单体系中。反之,越可以预期收益和过程,以及时间和资源花费的任务越容易被任务清单所统筹。但对于个人而言越缺乏成长性。

让我们再回到泰勒有关工人搬运铁锭的案例。泰勒试图使用环节拆分和计件工资激励使工人搬运得更有效率,但对于工人而言,这仅仅是一种交换。工作除了交换金钱之外变得毫无意义。工人无法在搬运铁锭这件事情上获得熟练工人的技能和荣誉感。或者即使存在那样的需要熟练工人的岗位,泰勒也会将其拆分为任何工人都可以上手的步骤以提高效率,并以计件工资制基于这些工人激励,直到这一岗位被机器替代掉。

这便是社会分工的意义。在 1776 年经济学家亚当·斯密(Adam Smith)在《国富论》(The Wealth of Nations)中解释了制针工厂如何通过将熟练工人的职能拆分为若干更为细致但操作门槛更低的分工,以达到提升生产效率的目的。但马克思(Marx)在《1844 年哲学经济学手稿》中针锋相对地指出这种分工后所形成的连续的单调的工作活动对工人的精神和肉体产生了双重的损害。工人生产出的商品零件无法给他带来价值感和成就感,反而使得工人们厌恶劳动。一旦强制被停止,人们就会像逃避瘟疫一样逃避劳动。而对于马克思而言,劳动本来是人自我价值实现的方式。

马克思的这一指责也可以得到其他学科领域的呼应。教育学家埃尔菲·艾恩(Alfie Kohn)在其 1993 年出版的著作《奖励的惩罚》(Punished by Rewards)指出行为主义倡导的奖励刺激所具有十分明显的局限性。对于一个行为安排激励的前提假设是,该行为本身没有执行的内在价值,因而激励长期来看可能会产生相反的效果。

如果我们同样将完成待办清单的任务当作是一种激励的话(有 todo-list 应用也确实会给你个虚拟成就或者小奖章),恰恰是在向我们自己暗示这些任务的执行过程并没有什么价值,而价值仅取决于我们完成任务的数量,而这一结果又促成了我们在清单中添加那些更为机械、更容易完成的任务。这种思路则又与工厂流水线的激励思路不谋而合。

Burkeman 意识到了企业和个人在追求效率这件事上的关联,并指出这是一个发生在 20 世纪的重大变化:效率至上的观念被那些深度嵌入市场的人们所内化,变得更加个人化。「我们都变成了泰勒,残酷地统治着我们自己的生活。」那些本来用于工业企业生产管理的理念和工具也渗入了个人自我管理的领域中(看板和甘特图均是如此)。在此基础上,人们对于任务清单的推崇也变得不难理解。

让我们再次回到清单的无限性这件事上,埃科认为人类不得不面对死亡,面对这种不可抗拒而又屈辱的有限性。因而,人们喜欢没有限制的事物,而沉迷于其中正是一种逃避的方式。他说,「我们喜欢清单,因为我们不想死。」

沿着这个思路,清单似乎是在暗示我们,我们有通过某种秩序控制无限性的可能,但我们在面对它的时候却仅有有限的精力、时间和资源。

回到我们标题提出的问题:为什么任务清单如此令人不满?因为我们不得不面对无限的可能性和有限的生命之间的张力。而一切的改变也要从我们承认自身的有限性开始。

注:本文题图及插画来源于 The Guardian。

> 下载 少数派 2.0 客户端、关注 少数派公众号,解锁全新阅读体验 📰

> 实用、好用的 正版软件,少数派为你呈现 🚀

© 本文著作权归作者所有,并授权少数派独家使用,未经少数派许可,不得转载使用。